服務熱線

18221656311

日期:2025-08-05瀏覽:243次

霉菌是一類絲狀真菌,廣泛存在于潮濕、溫暖環境,通過菌絲體形成絨毛狀或絮狀菌落,依靠孢子繁殖傳播。它既能分解有機物維持生態平衡,也可能引發霉變、腐敗甚至人體感染。

一、樣本采集與處理問題

1.采樣代表性不足

固態樣品(如谷物、堅果)因霉菌分布不均易漏檢,需采用五點采樣法并研磨至粒徑<2mm以提高均質性。

關鍵措施:干燥樣品優先選用耐高滲培養基(如DG18)同步培養。

2.假陰性風險

樣本放置>4小時可致孢子活性顯著下降;臨床樣本中雖有癥狀但檢出陰性,可能因早期感染菌量不足、采樣不當或檢測誤差。

改進方案:

建立"采樣-處理"時間軸(建議≤2小時)

無菌部位標本需結合組織病理學與培養結果綜合判斷

二、培養基與培養條件缺陷

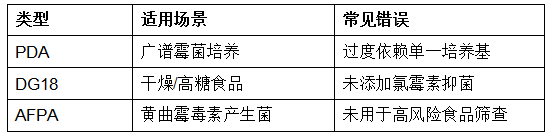

培養基選擇誤區

特別建議:高滲食品(蜜餞、腌制品)需同步使用PDA+DG18雙培養基。

培養環境失控

溫濕度偏差:28±1℃/RH 65-80%為最佳條件,濕度波動可致檢出率偏差達42%

交叉污染:

培養箱內霉菌孢子通過平皿縫隙污染(玻璃平皿風險>塑料平皿)

冷凝水滴落導致菌落蔓延

解決策略:

每周2次紫外線+消毒劑(75%酒精)擦拭培養箱

培養前37℃烘干平皿消除冷凝水

三、鑒定與結果判讀難點

1.污染菌誤判

血培養檢出曲霉菌屬多屬污染,而鐮刀菌屬可能為致病菌

判定標準:

非無菌標本需鏡檢與培養一致+連續陽性+37℃生長能力

陰道分泌物需區分酵母菌與霉菌,勿籠統報告"霉菌"

2.技術局限性

形態學鑒定需配合乳酸酚棉藍染色及ATCC標準菌株比對

PCR檢測中引物設計不當或交叉污染可致假陽性(推薦UV滅菌工作臺)

四、實驗室污染防控

1.培養箱污染驗證

空白平板置培養箱48h,出現菌落即確認污染

2.環境監控

沉降菌檢測每周3次,潔凈區需符合單方向工作流要求

3.操作規范

病原菌檢測需在二級生物安全實驗室進行

上一篇:實驗動物選取的核心要素

下一篇:細胞轉染方法